电动汽车自动驾驶

电动汽车 & 自动驾驶

电动汽车相对于传统燃油汽车在自动驾驶方面有先天优势,一方面是汽车的电动化和智能化刚好碰在一起发展,另一方面是电动机作为执行器,系统可以直接通过电信号来控制车辆的转向、加速、减速等过程,同时有更高的控制精度、更快的响应,以及更好的准确性和稳定性。

自动驾驶系统的基本组成部分包括感知(Perception)、决策(Planning)和执行(Control)。感知主要依靠传感器,包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)、超声波雷达等多种传感器。自动驾驶系统利用这些传感器采集路况信息,经计算机处理后实现对车辆周围状况的感知。

自动驾驶实现方式

经过长时间的探索,对于自动驾驶技术的��落地方式,行业的共识是“单车智能 + 车路协同”,两者相辅相成。

激光雷达 + 摄像头 + 毫米波雷达

简单来说,激光雷达由激光发射器、光学接收器、信息处理系统 3 部分组成。激光雷达向外界发射激光脉冲,并通过内部旋转装置,对周围环境进行旋转扫描,每一次扫描都可以获得巨量的空间信息点,这些空间信息点的集合就被称作“点云”数据(Point Cloud)。由点云数据构成的三维图也就称作点云图,从而绘制出环境地图,达到环境感知的目的。

与摄像头相比,激光雷达的优势在于测距距离远、速度分辨率高、能创建出目标清晰的 3D 图像,基本可以实现所见即所得的特点。同时,还具备抗干扰能力强、全天候工作等摄像头难以实现的优点。

| 激光雷达 | 摄像头 | |

|---|---|---|

| 测距距离 | 200 米左右 | 100 米左右 |

| 分辨率 | 高 | 较高 |

| 维度 | 3D | 2D |

| 特点 | 所见即所得 | 图像识别 |

感知、决策与执行

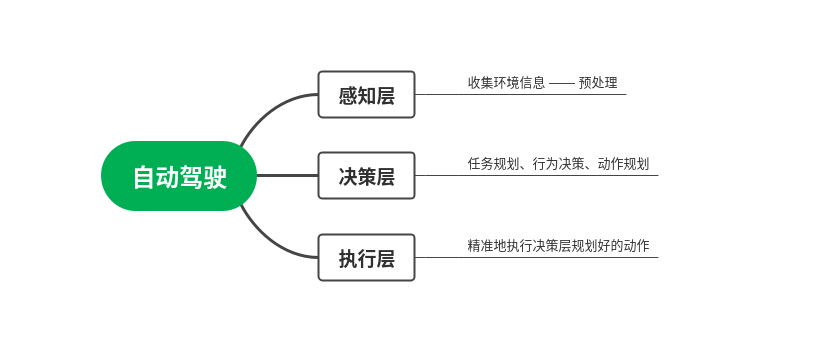

自动驾驶实现路径上来看,最核心的是解决三个问题:“我在哪?”、“我要去哪”、“我要如何去”。

按照行话来说就是:感知、决策与执行。更形象的来说,感知层就相当于人的五官,感知周围的环境,搜集数据传输到决策层;决策层相当于人的大脑,处理感知层传输的数据,输出相应的操作指令给执行层;执行层相当于人的四肢,执行大脑给出的指令。

激光雷达,因为具有可准确获取目标的三��维信息、分辨率高、抗干扰能力强、探测范围广、近全天候工作等优点,在智能驾驶环境感知系统中占据了重要地位。但激光雷达仅仅只是一个数据收集的传感器,并不具备决策和执行的能力。换句话说,激光雷达只是承担了“眼睛”的角色。

**有了千里眼还不够,关键还得靠利用好激光雷达所产生的数据,也就是靠算法。**本质上,各类自动驾驶功能均依靠特定的应用算法开发实现。自动驾驶的环境复杂多变,从庞杂的激光雷达点云数据中准确快速地提取有效数据,并正确理解与分析有用信息是激光雷达应用算法开发的终极目标。

但还是会有不少问题。比如目前,自动驾驶激光雷达应用算法尚没有统一的框架和评判标准,具有较强的针对性和一定的特殊性。往往是精度越高、适应性越差,使用范围相当有限。面对各类复杂多变的自动驾驶场景,使算法具有扩展性和可移植性,提升算法的自适应性尤为必要。

另外还有数据驱动的功能迭代,也是考验车企的一道坎。

感知和规划全都是由数据驱动。数据驱动的优势在于,智能驾驶系统中,遇到的 corner case 的数量级是超过百万级,这仅靠工程师去优化是不可能的。因此真正强大的智能驾驶一定要靠数据驱动,把大量概率小但会碰到的场景,通过数据化的方式去迭代和优化。

感知层

感知模型是基于概率的弱推理产出最小化误差的强决策模型,因此误差的产生无法避免,而 ISO 21448 SOTIF 标准则是为了将误差的出现概率将至可接受风险范围内而设立的标准,目的是减小自动驾驶系统由于传感器的局限性和驾驶员的误用而�产生的风险。

目前,国内的汽车厂商倾向于使用多传感器融合技术来降低感知误差。常用的传感器包括摄像头、毫米波雷达和激光雷达(LiDAR),三种传感器的优势和劣势如下表所示。

| 传感器类型 | 特点 | 限制 |

|---|---|---|

| 摄像头 | 能够提取丰富的纹理和颜色信息 | 对于距离的感知能力较弱,并且受光照条件影响较大 |

| 毫米波雷达 | 全天候工作,比较精确地测量目标的速度和距离 | 高度和横向的分辨率较低,对于静止物体的感知能力有限 |

| 激光雷达 | 精确感知物体的距离和形状,部分类型 LiDAR 可测量目标速度 | 成本较高,受恶劣天气影响探测性能 |

而特斯拉 CEO 马斯克则是激光雷达坚定的反对者。特斯拉一直坚持使用摄像头的纯视觉感知方案,不仅不用激光雷达,甚至要把毫米波雷达都去掉。在这种路线下,特斯拉不用做复杂的多传感器融合,但对视觉感知系统要求很高。

当然,目前的纯视觉方案在很多场景下是存在缺陷的,比如辅助驾驶进出隧道等光线发生很大变化的场景,视觉方案基本是实效的。因此众多业内人士才不遗余力地寻求更好的方案,认为辅助驾驶各大感知元器件之间是及时调度冗余的关系,而不是主次关系。即当使用场景发生变化时,系统会动态调用不同的传感器,不断去做参数贡献值的分配,形成综合感知的方案。

自动驾驶等级划分

目前,行业的通用准则是按照美国汽车工程师学会(SAE)的定义�,将自动驾驶分为 6 个等级,从 L0 级(完全手动)到 L5 级(完全自动)。根据最新定义,L0 - L2 级系统命名为“驾驶员辅助系统”,而 L3 - L5 级则被视为“自动驾驶系统”。

根据该标准,我国将汽车驾驶自动化功能分为0级(应急辅助)、1级(部分驾驶辅助)、2级(组合驾驶辅助)、3级(有条件自动驾驶)、4级(高度自动驾驶)、5级(完全自动驾驶)共6个不同的等级。其中,0至2级为驾驶辅助,系统辅助人类执行动态驾驶任务,驾驶主体仍为驾驶员;3至5级为自动驾驶,系统在设计运行条件下代替人类执行动态驾驶任务,当功能激活时,驾驶主体是系统。

目前,行业的通用准则是按照美国汽车工程师学会(SAE)的定义,将自动驾驶分为 6 个等级,从 L0 级(完全手动)到 L5 级(完全自动)。根据最新定义,L0 - L2 级系统命名为“驾驶员辅助系统”,而 L3 - L5 级则被视为“自动驾驶系统”。

根据工业和信息化部在2021年8月20日发布的《汽车驾驶自动化分级》,可将驾驶自动化分为 L0 到 L5 一共六级。其中 L0 级至 L2 级动态驾驶任务接管由驾驶员和系统共同完成,L4 至 L5 级由系统来接管。摄像头和毫米波雷达足以满足 L2 及以下自动驾驶感知层配置需求,在自动驾驶要向 L3 等级跨越期,激光雷达上车的必要性凸显。

2021年8月20日,由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动划分级》推荐性国家标准(以下简称:标准)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布(国家标准公告2021年第11号文),该标准将于2022年3月1日起��开始实施。该标准为《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》规划的分类和编码类推荐性国家标准项目(体系编号102-3),规定了汽车驾驶自动化分级遵循的原则、分级要素、各级别定义和技术要求框架,旨在解决我国汽车驾驶自动化分级的规范性问题。

GetIoT.tech 创始人,独立开发者,Linux 重度用户,开源软件作者,创业者,INTJ